Il Forum di Davos è da sempre considerato un evento organizzato per migliorare lo stato degli affari mondiali. Quello appena terminato è stato pervaso da scetticismo e ha ricevuto scarsa attenzione anche dai media. Ben ne ha rappresentato la sintesi il murale che campeggiava nell’atrio del Centro Congressi con una ragazza che tiene un pallone, mentre nuvole temporalesche si avvicinano minacciose.

In effetti, le priorità a breve termine dei partecipanti – banchieri, esponenti della finanza, manager, governanti di nuovo conio, come il brasiliano Bolsonaro o lo statunitense Pompeo o il nostro Conte – non sono allineate con le preoccupazioni comuni a lungo termine (cambiamenti climatici, uguaglianza, società inclusive). Se da una parte è vero che le fortune miliardarie sono aumentate del 12% lo scorso anno, dall’altra ci sono gli ultimi report sullo scioglimento dei ghiacci, ad esempio, che vanno ben oltre le preoccupazioni per l’allentamento delle piste da sci della famosa località svizzera…

L’Antartide, a causa della sua natura inospitale, è rimasto intatto da sempre e rimane l’unico continente senza popolazione umana nativa e senza alcuna vita vegetale. Ma anche nei territori meno accessibili la natura risente della maggior concentrazione globale di gas climalteranti e manifesta comportamenti insoliti dei suoi componenti meno conosciuti alle nostre latitudini. Così, succede che le grandi balene blu, sogno e preda dei balenieri del secolo scorso, a seguito della penuria di pesci non figliano più lungo le coste a sud del 60° parallelo, ma per riprodursi si sono spostate verso i tropici e vengono avvistate in branchi addirittura nello Sri Lanka.

Ma è al Polo Nord che continuare a pattinare o slittare sarà sempre più pericoloso. Un rapporto, la Report Card Arctic 2018 compilato in base alla ricerca di oltre 80 scienziati che lavorano per governi e università in 12 Paesi, tiene traccia del ghiaccio marino, del manto nevoso, della temperatura dell’aria, della temperatura dell’oceano, della calotta glaciale della Groenlandia, della vegetazione e dei cambiamenti dell’ecosistema artico. Il volume appena pubblicato mostra che lo scorso anno la regione ha registrato la seconda temperatura più calda mai censita. Oltre a questo, suscita apprensione la constatazione che mai nel Mare di Bering è stato catalogato uno spessore del ghiaccio invernale talmente poco massiccio da permettere il fiorire precoce del plancton marino attorno all’Alaska. I resoconti sulla fauna e la flora sono impietosi: è confermato il declino a lungo termine della popolazione di caribù, mentre le mandrie di renne selvatiche che attraversano la tundra artica sono diminuite di quasi il 50% negli ultimi due decenni. Contemporaneamente, si sta verificando una impressionante espansione verso nord delle alghe tossiche nocive, trasportate da una insolita concentrazione di inquinanti microplastici che provengono dalle correnti oceaniche che si mescolano all’Oceano Artico.

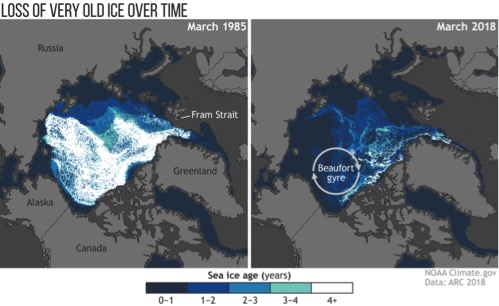

La mappa mostra l’età del ghiaccio marino nel braccio di ghiaccio artico nel marzo 1985 (a sinistra) e nel marzo 2018 (a destra). Il ghiaccio che ha meno di un anno è colorato in blu più scuro. Il ghiaccio che è sopravvissuto per almeno quattro anni è bianco.

Le temperature dell’aria superficiale nell’Artico hanno continuato a scaldarsi a velocità doppia rispetto al resto del globo. Il ghiaccio è rimasto più “giovane, più magro” e ha coperto meno area rispetto al passato. Nel sistema artico terrestre il riscaldamento atmosferico ha continuato a generare un declino del manto nevoso, a provocare lo scioglimento della calotta glaciale della Groenlandia e del ghiaccio del lago interno nonché l’espansione e l’inverdimento della vegetazione della tundra artica.

E se, lasciati sci e pattini ai Poli, volessimo scendere dalle Alpi al mare, avremmo anche qui grandi sorprese. Il Reno, l’asse principale del trasporto fluviale in Europa, sta perdendo molto del suo flusso. Dopo una prolungata siccità nell’estate boreale, il traffico pesante in uno dei punti più profondi del fiume è stato paralizzato per quasi un mese alla fine dell’anno 2018. Il Reno, anche se solo temporaneamente, è stato invalidato nella sua funzione di arteria di trasporto fondamentale. L’impatto sulla crescita economica in Germania nel terzo e nel quarto trimestre è stato significativo, a riprova di come anche le economie industriali avanzate debbano mettere in conto gli effetti del riscaldamento globale. Daimler, Bosch, Bayer e Basf hanno annunciato di essere state costrette ad utilizzar sistemi di trasporto più costosi a causa dell’abbassamento del livello delle acque. I governi federali sono stati sollecitati a investire in infrastrutture – come chiuse e dighe – per rilasciare acqua a richiesta e per garantire che i corsi d’acqua rimangano navigabili.

D’altronde, i ghiacciai alpini si sono ridotti del 28% tra il 1973 e il 2010. “Le Alpi si stanno riscaldando ancora più velocemente proprio perché la neve e il ghiaccio si sciolgono”, ha detto Wilfried Hagg dell’Università di Monaco. “Un clima più caldo rende più probabile la ripetizione di incidenti come i bassi livelli del fiume Reno e Danubio della scorsa estate”. E pensare che il Reno e il Danubio nascono e scorrono a due passi da Davos.

L’articolo A Davos si preoccupano per l’economia, ma il pianeta ha un problema ben più grave proviene da Il Fatto Quotidiano.